Sixty six to Timbuktu (Robert Plant)

Tout a sans doute déjà été dit sur la mirifique carrière de Robert Plant aussi bien avec la légende Led Zeppelin qu’avec sa carrière solo à partir des années 80 avec une dizaine d’albums de qualité produits à un rythme mesuré.

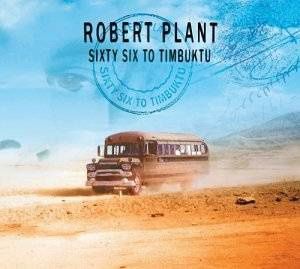

En 2003, le grand blond, décide de sortir un copieux double best of intitulé « Sixty six to Timbuktu ».

Comme le montre la pochette avec une claire référence au voyage vers des pays lointains désertiques et ensoleillés, la musique métissée de Plant en solo est clairement une porte ouverte sur le monde.

Le plaisir est rapidement au rendez vous sur « Tie dye on the highway » morceau riche et varié alternant belles envolées vocales et solides passages guitares+harmonica.

Les synthétiseurs et le sons de batteries électroniques, très en vogue dans les années 80, marquent inévitablement la musique de Plant et « Upside down » est clairement plombé par ces vestiges d’un autre temps.

On préférera forcément « Promised land » son rythme hypnotique, lancinant et habité ou « Dirt in a hole » plus lourd et mystérieux tout en déplorant le son des eighties entachant le rock ‘n’ roll « Tall cool one ».

La diva blonde se vautre langoureusement sur « Calling to you » un brin longuet et fadasse, « 29 Palms » en revanche, ballade gracieuse et inspirée charmant les pavillons auditifs.

C’est effectivement dans le registre plus feutré des ballades intimistes que Plant semble prendre plaisir à s’exprimer comme le montrent « If I were a carpenter » puis l’atrocement mielleux « Sea of love » et leurs orchestrations classiques pesantes.

Passablement rebuté, l’auditeur continue son exploration musicale à la vitesse d’une péniche en croisière sur une rivière du plat pays, reconnaissant le charme émotionnel inégalable de la voix de Plant sur « Darkness, darkness », le groove relax de « Big log » idéal pour un séminaire de yoga ou « Ship of fools » beaucoup trop linéaire et duveteux à mon gout.

On aborde ensuite la dernière ligne droite qui continue sa promenade de santé dans le jardin d’une maison de retraite ou d’un hôpital avec « I believe » gentil gratouillage sous tranquillisants, « Little by little » très feutré et bluesy, « Heaven knows » aux chœurs féminins timides à souhait, avant un « Song to the siren » soporifique concluant ce premier disque particulièrement mou, linéaire et ennuyeux passé sa première partie.

Difficile donc d’aborder le second disque encore plus volumineux en toute confiance mais pourtant l’ultra bluesy de « You’d better run » vient redonner quelques espoirs, avant que l’anglais ne se mue en hallucinant crooner des fifties sur « Our song » avec un résultat tellement surprenant qu’il en devient intéressant.

Impossible d’éviter l’hommage à Jimi Hendrix avec « Hey Joe » superbe même en version démo dans la bouche d’un chanteur de ce calibre tout comme « For what it’s worth » impressionnant également dans le registre du blues-rock enfiévré.

Plant semble à vrai dire incapable de se détacher de ses origines, ce satané blues noir américain et s’y plonge à foison sur « Operator » qui semble toutefois appartenir à un autre temps.

Le hard rock zeppelinien reprend fugacement ses droits avec « Road to the sun » avant une nouvelle vieillerie rythm ’n’ blues assommante « Philadelphia baby ».

L’auditeur doit encaisser à présent des relents de claviers 80’s nauséabonds sur « Red for danger » tout droit échappé du Top 50, puis le rock vintage des 50’s pas forcément désagréable de « Let’s have party ».

Nouveau glissement vers les ballades mystiques avec « Hey Jayne » pour se réveiller au son du rock ‘n’ roll explosif de « Louie, louie ».

Le court interlude « Naked if I want to » lance le blues dépouillé et longuet « 21 years » enchainé d’une surf ballade incroyablement amorphe « If It’s really got to be this way ».

On déroule sur le même rythme narcoleptique « Rude world » au gout rance de gueule de bois et « Little hands » petite berceuse pour enfant.

Il faut attendre le très réussi « Life begin again » pour trouver les premières influences arabes permettant de rehausser la musique de Plant d’ingrédients mystérieux et intrigants.

Pour terminer (enfin) ce marathon musical, le 100% rock ‘n’ roll « Let the boogie woogie roll » et le live « Win my train fare home » planant acoustique une nouvelle teinté d’orientalisme mystique.

En conclusion, écouter d‘une traite à l‘autre « Sixty six to Timbuktu » est pour votre serviteur une épreuve quasi aussi insurmontable qu’une traversée du désert sans outre d’eau à proximité ou sans oasis à l’horizon.

Si on fait abstraction des quelques errements (bien compréhensibles) pour coller au son « branché » des années 80, la musique de Robert Plant est certes incroyablement variée, riche et souvent intéressante mais contient à mon sens beaucoup de références au rythm’n’ blues et rock ‘n’ roll, qui restent les premiers amours de la star mais qui n’apportent au final pas grand-chose si ce n’est le plaisir personnel de l’artiste.

Sortie de ses pesantes influences dont Plant peine parfois à se démarquer, reconnaissons que les longues ballades duveteuses ne sont pas la plupart du temps palpitantes et finissent plus par lasser/irriter qu’apporter la plénitude de l’âme attendue.

Autre déception de taille, le métissage musical attendu notamment avec les cultures orientales voir asiatiques si chères au chanteur n’apparaissent qu’en pointillés, ce qui enlève pour moi une composante essentielle de l’attrait de sa musique.

La réussite d’un quart de titres sur les 35 proposés, ne suffit donc pas malgré la voix toujours envoutante de la légende du (hard) rock et la pertinence de la démarche, à susciter un intérêt et un plaisir prolongé.

Dommage, car Robert Plant reste assurément l’un des artistes rock les plus intéressants de l’Histoire et mérite le respect.

Commentaires

Enregistrer un commentaire